-2026年

-2025年

人の見方と、実際の行動の見方の区別

誰かほかの人の話をしているときに、別に悪口を言いたいわけじゃないのに、結果的にそういう話になってしまう。

これは、実はよくあることなんです。特に、人の心の機微にも敏感なタイプほど、そうなりやすい構造があるのかなと感じます。

僕なりの考えを言いますと、そもそも悪口と「事実・構造の分析」はまったく別物だと思っています。

悪口は感情の吐露ですが、誰かについて話すときの本質は、事実と構造の整理です。

ただ、話すときのトーンや文脈によっては、自分でも「あれ、悪口っぽくなっているな」と感じてしまうことがあります。

例えば、「あまり愛想よくないな」は行動の事実、「責任を人に押し付ける」は行動傾向や構造の分析、「頭が良く見られたい意識が強い」は本人の特徴の観察です。

これらは冷静に書き出せばすべて、その人について考えるための材料になります。

しかし、感情が乗った話し方になると、たちまち悪口っぽく聞こえてしまう。ここがやっかいなところかなと。

悪口にならないようにする一つの安全策は、成果だけを見ることです。

好き嫌いや性格の合う合わないを脇に置いて、数字や行動という客観的な事実で淡々と評価する。

この方法は周囲から見ても「公平」と受け止められやすく、感情論を排除できます。

ただし、成果一辺倒には落とし穴もあります。

例えば会社の経営に置き換えると、数字は出しているけれど組織を壊すタイプの人への対応が遅れることや、成果が出るまでのプロセス改善が見えにくくなるといった問題があります。

その中で、現実的な落としどころは「成果」と「行動プロセス」の二軸で評価する方法かなと思っています。

成果(アウトカム)は数字や実績、結果で評価し感情を排除する。

行動プロセス(インプット)は責任感、行動の質、周囲への影響などを事実ベースで観察・共有する。

例えば営業職を考えた場合、営業件数や新規顧客獲得数などを定量的に評価しつつ、営業訪問時の聞く姿勢や業務完結への責任感を事実として観察する。

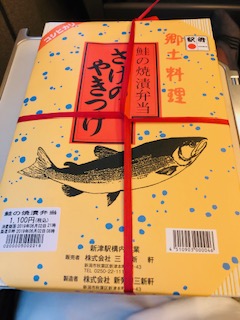

僕自身も、取引先の営業さんを見るときに、ついそういう目線で見てしまっています(笑)

こうすることで、感情に引きずられず、悪口にもならず、社内で共有しやすい評価が可能になります。

また、ちょっとした言葉の言い換えでも印象は大きく変わります。

「あの人、責任感ない」という言い方を「業務の中で責任の所在を曖昧にする行動が見られる」と言い換えるだけで、印象は大きく変わります。

「営業が下手」という表現も、「営業訪問時に具体的なクロージングや情報提供が不足している」と言い換えることで、構造的な指摘になります。

感情語を構造語に置き換えるだけで、“悪口感”は驚くほど薄れますし、自分自身の罪悪感も減ります。

他人と接する場合や、経営者が社員について語ることは、悪口ではありません。

本来は構造的な観察と判断であり、それが経営や人間関係を円滑にするための重要な要素だと思っています。

それを感情ではなく構造で整理しようとする姿勢――人を見て、組織を見て――その観察眼こそが、人間関係や会社を一歩ずつ前に進める力になるのだと感じています。